諸葛亮の志 2017年 6月30日

諸葛亮(孔明)をご存知の方は多いと思います。

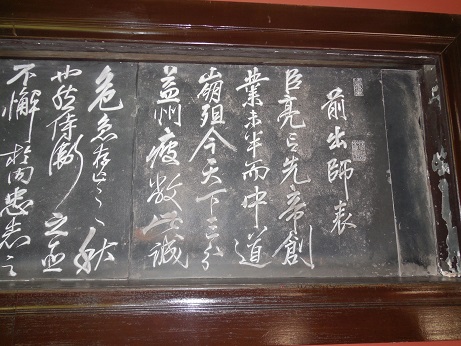

諸葛亮が書いたとされる出師の表(すいしのひょう)は、およそ今から、1800年前に、諸葛亮が北伐に出発するに

あたり記した文章とされています。

蜀と西晋に仕えた陳寿が書いた「三国志」に記載されており、この出師の表は、ほぼ本人の書に間違いないといわれ

ています。これほど古くからの文章は、孔子の論語や司馬遷の史記は有名ですが、自らが宰相であり武人であった人

の文章として残り続けていることは極めて異例といってよいのではないでしょうか。

成都の武候伺の諸葛亮

三国志をご存知でない方のために、この当時の背景を簡単に説明しておきますと、後漢(西暦25年~220年)の末期

国が乱れて行きます。

後漢という国は、もともと徳を重んじる国で人徳を優先して国を運営してきたといいます。それが、宦官がいつしか

国を牛耳るようになり賄賂が横行する国になっていった。そこで発生したのが黄巾の乱「蒼天すでに死す。黄天、当

に立つべし。」を合言葉に各地で動乱が発生していきます。

このときに登場してくるのが董卓で、自らが皇帝にとって代わろうとする横暴を尽くし洛陽を破壊し長安へ都を移し

ますが、部下の呂布に暗殺されてしまいます。その後に出てくるのが、袁紹、曹操、孫堅、孫権、劉表たちです。

圧倒的優位だった袁紹ですが、官渡の戦いで曹操に敗れてしまいます。

その勢いで全土制覇を目論んだ曹操ですが、有名な赤壁の戦いで孫権に敗れてしまいます。その時に頭角を現して

きたのが劉備であり、三顧の礼で迎えた諸葛亮の方策で天下三分の計に従ってこの機に乗じて蜀の国を押さえてし

まうわけです。曹操の魏、孫権の呉、劉備の蜀、ここからが三国になるわけです。魏の国が圧倒的に優位ですから

本来、呉蜀で魏に向かうべきなのですが、呉蜀で争い、関羽が戦死、その弔いで乗り込んだ劉備も死にます。

このとき、劉備は息子が才無ければ、諸葛亮にとって代わるように遺言して亡くなっていきます。

ここから、諸葛亮について書いていきます。劉備なきあとの蜀の国は貧しい国でした。そこで、諸葛亮は、まず呉と

和睦を行います。それから国を富ませるため蜀の南方にあたる地域を平定します。このとき蜀の主は劉備の息子の

劉禅でした。父が見た通りとても国を治める力量はなかった様です。それでも、諸葛亮は劉禅を立てて、漢王朝の

復活を目指します。この当時、蜀は劉姓であり漢皇室の流れをくむ蜀漢と名乗っていました。

蜀の国力が安定して来たのを見計らって諸葛亮は北伐を計画するのです。

蜀の桟道

このとき書いたのが前出した出師の表です。その内容は読む者の涙を誘わないものはないといわれる純粋さに満ちた

ものでありました。

呉と図って、魏の国に攻め込む計画です。蜀から魏、今でいう成都から西安に向けての行軍です。距離にして600km

、その間にあるのが剣門関、蜀の桟道です。それは険しい道です。そこを数万人の兵を率いて行くわけです。

歩いてみて、その行動力たるやいかに純粋な志が突き動かしていたのかを充分に感じさせてくれるものでした。

この北伐は、諸葛亮の存命中に7回にわたって実行されています。

命がけの道を越えて、その先には命がけの戦いが待っている。

諸葛亮が、魏との闘いの場所に選んだのが五丈原でした。広い高台に位置し多くの兵を長期にわたり駐屯させる。

このときの魏側の将軍が司馬懿(仲達)です。どちらも偉大な人物だったのでしょう。諸葛亮の挑発には、仲達は

全く乗らず対峙するのみ。持久戦になれば国力の圧倒的に勝る魏側に有利を良く知っていたのでしょう。

五丈原からみた景色

残念ながら、諸葛亮はこの対峙中に病に倒れなくなってしまうのです。

死せる孔明、生きる仲達を走らす、はこの時の言葉です。

孔明の知力に、仲達が敗走、死んでもなおその威力があったということです。

その時の自らの置かれている状況を正しく把握し、我執を離れ、天の道に従って志をたて、純粋にその思いを実行し

ていった姿が、多くの人々の称賛がいつまでも続く所以なのでしょう。この志こそは、人の生命を乗り越えて、永遠

の命として生き続けるものなのではないでしょうか。諸葛亮の名は今でも燦然と生き続けています。

諸葛亮の言葉に有名な寧静致遠があります。

その後、蜀は30年持ちこたえるのですが、最後は魏に滅ぼされてしまいます。呉も間もなく滅ぼされ、魏が全土を

統一するのですが、間もなく西晋にとって代わられてしまいます。その西晋をまとめていたのが、仲達の孫、司馬炎

です。